Em

Exortação aos Crocodilos, romance do escritor português António Lobo Antunes, Mimi, uma das protagonistas, é surda. Casada com um empresário violento imiscuído nas intrigas e ações obscuras da ditadura salazarista, ela flutua pelos cômodos da casa, entreouvindo as conspirações e articulações do marido, enquanto se recorda da infância na casa da avó. Além das memórias miúdas, entre as galinhas e os clientes do restaurante da matriarca, sua recordação é a de que, na Galícia, chovia sem parar e o mar vivia sempre coberto pela bruma.

Pela da lembrança do livro, sempre que penso na minha própria avó, que também nasceu naquela região, embora do outro lado do Rio Minho, já em território espanhol, a Galícia é igualmente uma paisagem envolta em cerração. À neblina real se sobrepõe a neblina da memória.

Ainda não estive na pequena Goyan, província de Pontevedra, mas imagino, quando for, depois de percorrer as ruas da vila pacata, seguir viagem até o litoral. Ali, naquela região, o mar se choca incessantemente contra o litoral pedregoso. Em alguns pontos, a costa se eleva em paredões rochosos que parecem querer se lançar sobre a água. A bruma traiçoeira da minha memória e da de Mimi, sem aviso, envolve os barcos. Por isso, o litoral da Galícia é repleto de naufrágios.

A Galícia da minha imaginação é, assim, uma paisagem perdida no tempo, um lugar esquecido, labiríntico onde, sob a névoa, as pessoas caminham em círculos. Por lá, vagam, na fumaça do tempo, todos os meus ancestrais de que já não são lembrados. Pensam se deslocar para sempre retornarem ao mesmo local. Em

Viva - A Vida é uma Festa, a bela animação da Pixar, os mortos morrem duas vezes - quando desencarnam e, depois, quando já ninguém se lembra deles. Tento manter os meus na memóriapara poupá-los, ao menos por enquanto, dessa segunda partida.

A Galícia é meio Espanha, meio Portugal, meio terra, meio mar, casa de uma língua estranha, meio português, meio espanhol, que meu pai se lembrava de ouvir seu avô falar.

Deve ter sido do porto de Vigo que meu bisavô, Anastácio, partiu, em meio à névoa eterna. Na minha imaginação, era noite. No alojamento coletivo do porão, em seu beliche, ele tem o peito apertado e pensa na mulher, Ramona, e nos quatro filhos que deixava para trás.

Dois anos depois, ele voltaria e tornaria a fazer a travessia do Atlântico - dessa vez, com a família toda.

Arlinda, minha avó, desembarcou no Brasil em 1912, com apenas dois anos. Acho que não chegou a aprender o galego. Falava, na verdade, o português de erres retroflexos do interior paulista, não raro substituindo os eles de fins de palavras pelo erre. Dizia "sor", ao invés de "sol", "anzor", no lugar de "anzol".

Meu pai, o jornalista

Washington Novaes, sempre teve o sonho de levar a mãe para conhecer seu país de nascimento, a Espanha. No início de 1991, a oportunidade se apresentou. Jornalista, ele foi agraciado com o

Prêmio Rei de Espanha, concedido anualmente pela Agência de Cooperação Espanhola e pela Agência EFE de Notícias a profissionais da comunidade Ibero-Americana que se destacam por seu trabalho na imprensa.

A viagem não saiu exatamente como esperado. Era inverno, e minha avó se recusava a usar sapatos fechados porque tinha joanetes e lhe doíam os pés. Consequentemente, não conseguia andar na rua por muito tempo em função do frio. E, mesmo os passeios a lugares fechados não pareciam despertar seu interesse. Arlinda não via graça nos museus, igrejas e monumentos históricos que encantavam meus pais, mas que, para ela, eram apenas velharias.

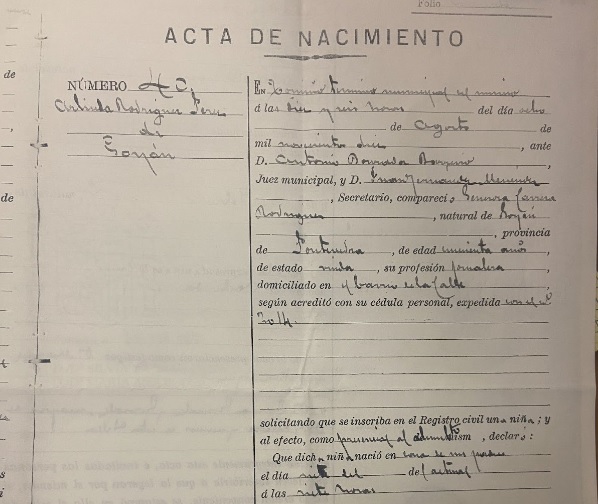

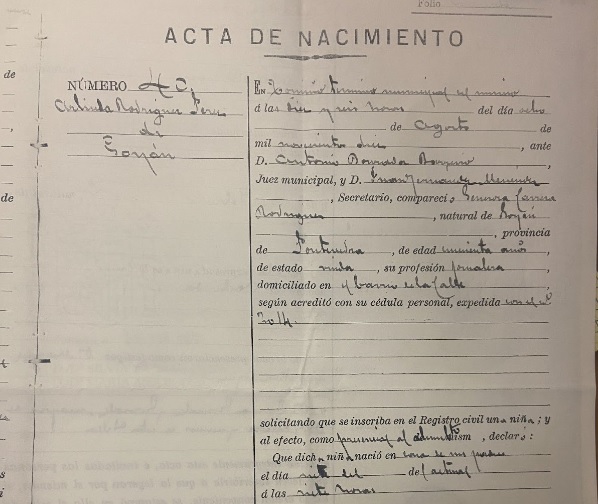

Parte da certidão de nascimento da minha avó. (Foto: Acervo pessoal)

Parte da certidão de nascimento da minha avó. (Foto: Acervo pessoal)

Foram então à Galícia, onde, para grande frustração de meus pais, tampouco sua Goyan natal pareceu lhe despertar maior interesse. Alegrou-se mais quando, chegando a Madri, puderam passear pelas lojas de departamento, e ela, admirar as roupas da moda com seus olhos de costureira.

Meus pais já estavam relativamente exaustos com essas dificuldades quando chegou finalmente a noite da cerimônia, em que o prêmio seria entregue pelo próprio Rei Juan Carlos e pela Rainha Sofía, durante um jantar no Palácio Real.

Para sua surpresa, entretanto, enquanto aguardavam no hall do hotel, apareceu minha avó, em vestido de gala e não apenas com sapato fechado, mas também de salto.

Uma vez no palácio, o rei ofereceu-lhe uma cadeira para que se sentasse, mas dona Arlinda recusou-a, permanecendo em pé diante de sua majestade, como cumpria aos demais mortais. Passou a noite encantada, jantou, conversou e suas joanetes não a incomodaram.

De volta ao Brasil e à pequena Vargem Grande do Sul, nunca se cansou de relatar a amigas e conhecidos a noite em que conheceu o rei e em que seu filho recebeu um dos prêmios mais importantes do jornalismo.

Talvez pela infância e juventude duras, de pobreza e muito trabalho, incluindo a perda de seis irmãos durante a pandemia da Gripe Espanhola, entre 1917 e 1918, a vida tenha oferecido à minha avó um fim de jornada mais sereno. Na minha memória, Arlinda foi partindo devagarzinho, aos poucos, tornando-se cada vez mais alheia e surda, cada vez mais desligada da realidade, até que fechou os olhos e morreu.

Em seus últimos tempos, ela já não se levantava da cama. Certo dia, preocupada, a cuidadora procurou minha tia: "Dona Sílvia, acho que sua mãe agora está delirando. Ela começou a me contar uma história de um dia em que conheceu um rei".

Minha tia riu. À beira da morte, que não tardou a vir, minha avó sonhava com aquela noite de cerimônia no Palácio Oriente. A menina filha de um lavrador atravessara o oceano e retornara para ser recebida pela monarquia e, com orgulho, ver seu filho premiado.

Meu pai imaxinara que o soño da súa nai se cumpriría volvendo a Galicia, pero fíxose realidade aquela noite en Madrid.

Arlinda, minha avó, à esquerda do Rei Juan Carlos, e Washington, meu pai, à direita da Rainha Sofia - janeiro de 1991 (Foto: Acervo Pessoal)

Arlinda, minha avó, à esquerda do Rei Juan Carlos, e Washington, meu pai, à direita da Rainha Sofia - janeiro de 1991 (Foto: Acervo Pessoal)